Cobertura universal, fuerte inversión en atención primaria y eficiencia administrativa signan la mejor performance sanitaria de Asia y Europa Occidental.

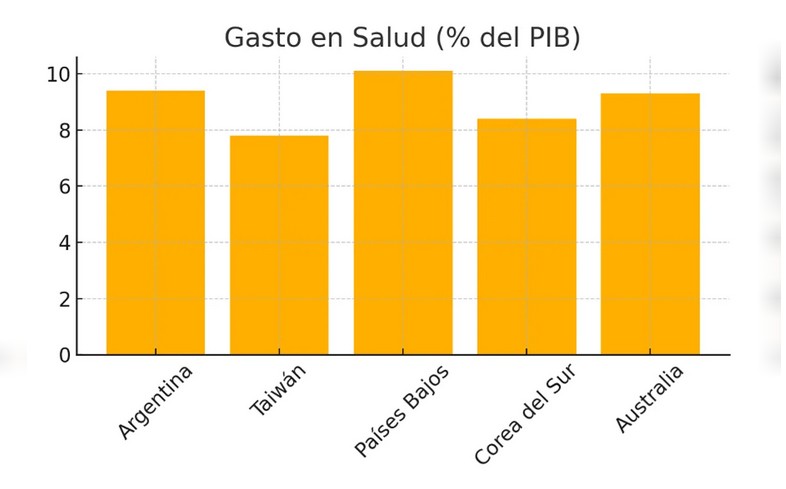

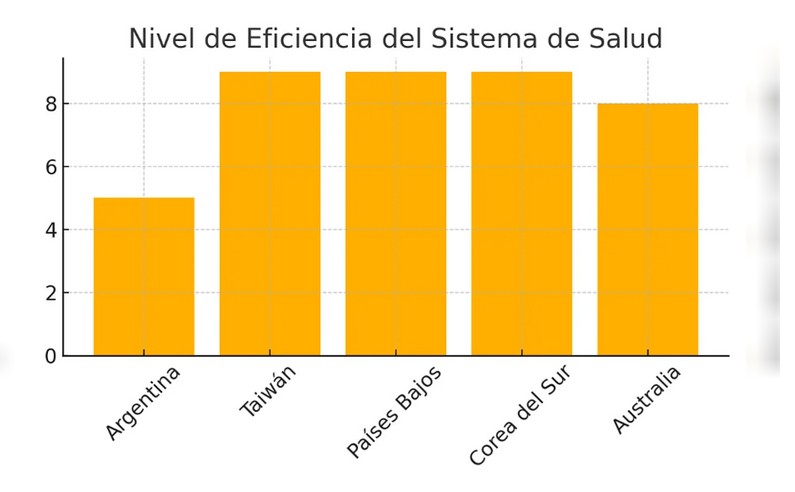

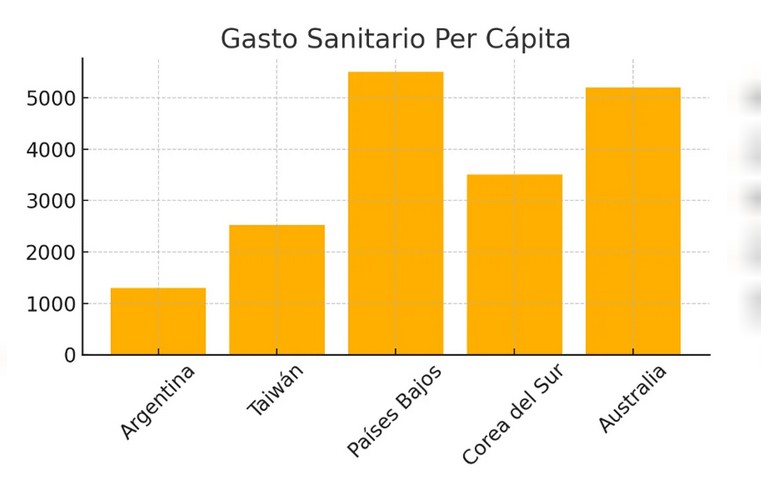

Argentina gasta en salud un 9% del PBI, un poco menos que los Países Bajos, igual que Australia y más que Taiwán y Corea del Sur, pero el nivel de eficiencia del sistema de salud queda a mitad de camino de esos cuatro países y lo que destina a cada habitante de la erogación está a años luz de distancia.

Hay indicadores muy diferenciales donde se demuestra, por ejemplo, que la esperanza de vida en el país es de 76 años (por debajo del promedio OCDE), la mortalidad infantil sigue siendo alta en algunas provincias y los niveles de satisfacción con el sistema de salud son bajos, tanto en el ámbito público como en el privado.

Para la mejor performance sanitaria comparativa de Asia y Europa Occidental respecto de América Latina, salvo excepciones como Costa Rica, de acuerdo con el informe Mirror 2024 del Commonwealth Fund, coinciden en tres factores clave: cobertura universal, fuerte inversión en atención primaria y eficiencia administrativa.

En cambio, el sistema argentino está marcado por una fuerte fragmentación: el sector público (financiado por impuestos), las obras sociales (con aportes laborales) y las prepagas privadas conviven sin una articulación eficiente.

El resultado es una cobertura formalmente universal, pero con grandes diferencias en calidad, tiempos de espera, acceso a especialistas y disponibilidad de medicamentos según el nivel socioeconómico del paciente y su ubicación geográfica.

Tipo de intervención estatal

Un análisis del secretario general de CAMEOF– Especial Salud y Economía, Juan M Ibarguren, señala al tipo de intervención estatal como diferencia sustancial con los modelos exitoso.

En nuestro país, el control estatal suele centrarse en lo administrativo y normativo, pero con escaso impacto en la mejora de los resultados sanitarios, en tanto en Países Bajos o Australia, el Estado no solo financia y regula, sino que también evalúa resultados, promueve la competencia en calidad y penaliza la ineficiencia.

Además, el sistema argentino sufre de duplicación de funciones, ineficiencias administrativas y falta de inversión sostenida en infraestructura y tecnología.

A esto se suma un bajo desarrollo de la atención primaria: los hospitales concentran la demanda por ausencia de redes locales de prevención, lo que encarece la atención y reduce el impacto del gasto.

Una dimensión estructural crítica del sistema de salud argentino es la distribución de responsabilidades entre jurisdicciones.

«Si bien existe un Ministerio de Salud de la Nación, su rol es limitado y carece de funciones ejecutivas directas. Esto se debe a que, según la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, la salud es una competencia delegada a las provincias«, apunta Ibarguren.

Explica que cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a su cargo la organización y gestión de sus propios sistemas de salud.

No obstante, esta autonomía formal no se corresponde con un esquema claro de financiamiento e indica a la ley de coparticipación federal de impuestos como uno de los principales obstáculos: una normativa transitoria sancionada en 1988 nunca se reemplazó por un régimen definitivo, como exige la Constitución reformada en 1994.

Como resultado, muchas provincias enfrentan enormes desafíos para financiar adecuadamente sus sistemas de salud.

Su hipótesis radica en que la asignación de recursos desde Nación suele responder a criterios políticos o coyunturales, lo que acentúa las desigualdades entre jurisdicciones y limita la planificación de largo plazo, fragmentación funcional y financiera ésta que es uno de los factores estructurales que comprometen la eficiencia y equidad del sistema de salud argentino.

En este contexto, puntualiza que las obras sociales provinciales también presentan serios problemas.

La mayoría arrastra déficits financieros estructurales y se gestionan con escasa transparencia en el uso de los fondos.

En muchos casos, estas entidades no logran cumplir con los estándares mínimos de cobertura ni garantizar acceso a medicamentos o prácticas complejas.

Este deterioro, sumado al magro financiamiento nacional, contribuye a agravar las desigualdades sanitarias entre regiones.

Crisis en la seguridad social sindical

A ello se suma la crisis crónica del sistema de seguridad social, en particular de las obras sociales sindicales, que gestionan fondos millonarios provenientes de los aportes de los trabajadores formales.

Estas entidades son permanentemente asistidas por el Estado nacional, muchas veces como parte de la lógica política de la denominada “gobernabilidad”.

Pero carecen de controles eficaces, tanto en lo financiero como en lo sanitario.

El resultado es un sistema opaco, fragmentado, con prestaciones dispares y escasa supervisión en el uso de recursos públicos, que profundiza la desigualdad y debilita la confianza en la seguridad social.

A diferencia de otros países, donde el seguro privado es complementario, en Argentina se volvió supletorio.

Para gran parte de la clase media, es la única manera de garantizar el acceso real a consultas, estudios o cirugías.

Las empresas de medicina prepaga se consolidaron económicamente, pero los aranceles que pagan a prestadores están desactualizados, muchas veces por debajo de los costos reales, lo cual lleva a una crisis terminal en clínicas, sanatorios y profesionales, afectando inversión, disponibilidad de insumos y calidad asistencial.

El desequilibrio se traslada al sector público, que absorbe la demanda insatisfecha.

La comparación con los eficientes

Taiwán, por ejemplo, lidera el ranking global de desempeño sanitario: con un gasto equivalente al 7,8 % de su PIB, ofrece cobertura universal, baja burocracia y altos niveles de satisfacción ciudadana.

Corea del Sur combina una red hospitalaria moderna con políticas preventivas agresivas.

En todos estos casos, el Estado juega un rol decisivo como garante del acceso y como regulador inteligente, sin asfixiar la innovación ni el dinamismo del sector privado.

Distribución público-privada

Australia: sistema público (Medicare) financiado por impuestos. El 50 % de la población contrata seguros privados complementarios.

Países Bajos: seguros privados obligatorios regulados y subsidiados por el Estado.

Reino Unido: sistema mayoritariamente público (NHS), con baja participación del sector privado.

Corea del Sur: seguro único nacional (NHI), con provisión mayoritariamente privada y fuertemente regulada.

Fuente: NA

Fm Explosion 103.3Mhz Venado Tuerto Santa Fe

Fm Explosion 103.3Mhz Venado Tuerto Santa Fe